quella casa della gioia con la porta stretta

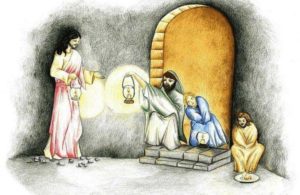

In quel tempo, Gesù passava insegnando per città e villaggi […] «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo: “Signore, aprici!”. Ma egli vi risponderà: “Non so di dove siete”. […].

Signore, sono pochi quelli che si salvano? “Salvarsi”: parola che capisce solo chi sta affogando o chi si è perso, e di cui non si vede il fondo. Con la “parabola” di oggi, Gesù aggiunge un altro capitolo al suo racconto della salvezza, parla di una porta, di una casa sonante di festa, di gente accalcata che chiede di entrare.

Una casa, prima di tutto: una casa grande, grande quanto il mondo: verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. La salvezza è una casa che risuona di una confusione multicolore, dove sono approdate le navi del sud e le carovane d’oriente. Quella casa sembra quasi il nodo alle trasversali del mondo, il centro di gravità della storia, l’approdo. Così ci racconta la salvezza, come una casa piena di festa, casa fatta tavola, casa fatta liturgia di volti e di occhi lucenti attorno al profumo del pane e alle coppe del vino: “entra, siediti, è in tavola la vita!”. Per star bene, tutti noi abbiamo tutti bisogno di poche cose: un po’ pane, un po’ d’affetto, un luogo dove sentirci a casa (G. Verdi), non raminghi o esuli, non naufraghi o fuggiaschi, ma con il caldo di un fuoco, difesi da una porta che spinge un po’ più in là la notte.

Quando il padrone di casa chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare dicendo: Signore aprici. Abbiamo mangiato e bevuto con te, hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: non vi conosco.

Se trasportiamo quelle immagini sul piano della nostra vita spirituale o comunitaria, quelle parole diventano: Signore, siamo noi, siamo sempre venuti in chiesa, abbiamo ascoltato tanto Vangelo e tante prediche, ci siamo confessati e comunicati, aprici! Perché non si apre quella porta, perché quel duro “non vi conosco”? Sono uomini e donne devoti e praticanti, ma hanno sbagliato qualcosa che rovina tutto: portano un elenco di molte azioni compiute per Dio, ma nessuna per i fratelli; sono atti religiosi, ma che non hanno trasformato la loro vita sulla misura di quella di Cristo. Non basta mangiare Gesù il, pane vero, occorre farsi pane, per essere riconosciuti come discepoli, come quelli che prolungano la vita di Gesù. “Non vi conosco”, voi celebrate belle liturgie, ma non celebrate la liturgia della vita. La misura è nella vita: non si può “amare Dio impunemente” (Turoldo), senza cioè pagarne il prezzo in moneta di vita donata, impegnata per il bene degli altri, almeno con un bicchiere d’acqua fresca donato…

“Non è da come uno mi parla delle cose del cielo che io capisco se ha soggiornato in Dio, ma da come parla e fa uso delle cose della terra” (S. Weil). Entra nel cielo di Dio solo chi ha addosso la terra degli uomini.

(Letture: Isaia 66,18b-21; Salmo 116; Lettera agli Ebrei 12,5-7.11-13; Luca 13,22-30)