Quarantatré anni fa si è tenuto a Roma il primo grande Convegno nazionale della Chiesa italiana sul tema «Evangelizzazione e promozione umana», allo scopo di verificare in che misura il Concilio Vaticano II, a 10 anni dalla conclusione, fosse stato recepito nel nostro Paese.

Fin dall’inizio, fu pensato non come un Convegno di studio o di ricerca teologica, ma come evento ecclesiale di natura essenzialmente pastorale. Il suo pregio maggiore, infatti, non furono le sue conclusioni sul piano dottrinale, bensì il fatto stesso della sua celebrazione. Del resto, secondo l’impostazione data al Convegno da mons. Enrico Bartoletti, segretario generale della Conferenza episcopale italiana, esso doveva essere una prova concreta di come attuare in Italia l’«aggiornamento» voluto dal Concilio, sia instaurando un dialogo fraterno fra tutte le componenti del popolo di Dio sia proponendo forme diverse di missionarietà, richieste dai nuovi tempi. Il risultato fu straordinario, come confermarono la ricaduta che l’evento ebbe in tutte le Chiese locali e la sua risonanza nell’opinione pubblica. Tanto che la Cei decise di ripetere l’esperienza ogni 10 anni[1].

Può sembrare strano che oggi, dopo il V Convegno (Firenze 2015), si torni a parlare soprattutto del primo di 40 anni fa. È in corso un ampio dibattito – avviato proprio de La Civiltà Cattolica con un articolo del suo direttore[2] – sull’opportunità o meno di un Sinodo della Chiesa italiana. E non è un caso che proprio all’interno di questa discussione ci si richiami esplicitamente al Convegno di Roma del 1976, più che agli altri che seguirono. Fa una certa impressione, per esempio, vedere mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti, rifarsi a quella prima esperienza: «Sento che [un eventuale Sinodo] potrebbe avere un effetto benefico anche come naturale evoluzione di quel lungo percorso che nella Chiesa italiana ha avuto avvio con il primo Convegno ecclesiale di Roma (1976). A più di 40 anni di distanza, la situazione è mutata, anzi complicata non poco: è quindi quanto mai urgente proseguire. Del resto, papa Francesco nel suo discorso al V Convegno ecclesiale di Firenze (2015) è stato esplicito: “Spetta a voi decidere: popolo e pastori insieme”. Come accadde a Roma nel primo Convegno “evangelizzazione e promozione umana”»[3].

Giustamente mons. Pompili ritiene che un eventuale Sinodo dovrà essere una «naturale evoluzione» del cammino iniziato nel 1976[4]. Il Convegno «Evangelizzazione e promozione umana», infatti, fu vissuto da tutti quelli che vi presero parte – vescovi e delegati diocesani – come una vera Pentecoste, come una chiamata dello Spirito Santo alla Chiesa italiana affinché affrontasse con maggior coraggio il rinnovamento suo e della sua pastorale. Per tutti i partecipanti quel Convegno fu un momento di grazia, e tale è rimasto nel loro ricordo.

La svolta iniziata dal Convegno del 1976 fu presto interrotta, in seguito alla morte di Paolo VI (6 agosto 1978), avvenuta poco dopo quella di mons. Bartoletti (5 marzo 1976). Ciò non toglie, però, che quello che Francesco ha definito un «probabile Sinodo» della Chiesa italiana dovrà, in ogni caso, rifarsi a quella prima forte esperienza[5].

Volendo dare anche noi un contributo al dibattito, preferiamo farlo sotto forma di testimonianza. Ci spingono, da un lato, il dovere di valorizzare pienamente l’esperienza del Convegno del 1976 e, dall’altro, l’importante discorso di papa Francesco a Firenze, il 10 novembre 2015, al V Convegno ecclesiale[6]: un discorso del quale la Chiesa italiana aveva estremo bisogno. E tuttavia lo stesso Pontefice, parlando il 9 maggio 2019 al Convegno della diocesi di Roma, ha detto al riguardo: «Sparito. È entrato nell’alambicco delle distillazioni intellettuali ed è finito senza forza, come un ricordo».

Roma 1976: un cammino interrotto

Perché le conclusioni del Convegno «Evangelizzazione e promozione umana» non ebbero il seguito che meritavano? Di per sé, i vescovi, nel documento ufficiale di valutazione di quell’evento ecclesiale, lo giudicarono molto positivamente e accolsero parecchie delle sue coraggiose conclusioni, compresa la tanto discussa «scelta religiosa», compiuta dall’Azione cattolica di Vittorio Bachelet e sostenuta da Paolo VI, con la fine del collateralismo tra Chiesa e Dc. Nello stesso tempo, però, i vescovi lasciarono cadere le due principali proposte del Convegno: l’introduzione nella Chiesa italiana dello «stile del con-venire» (come allora si chiamava la «sinodalità») e la nuova concezione di missionarietà, diversa dalla pastorale classica tradizionale[7].

La non accettazione di quelle due richieste divenne definitiva con il II Convegno ecclesiale (Loreto 1985). Ricordiamo che l’anno precedente c’era stata la XXIII Assemblea generale della Cei. Giovanni Paolo II, impegnato fuori Italia in un viaggio apostolico, non potendo essere presente, inviò una lettera all’Assemblea. Facendo il punto sull’imminente Convegno ecclesiale, scriveva testualmente: «Ci si dovrà preoccupare che sin dalle primissime fasi della preparazione e nella stessa composizione degli organi, ai quali essa verrà affidata, siano rispettate le esigenze della comunione, curando da un lato che l’Episcopato abbia il posto che gli compete per istituzione divina e, dall’altro, che ogni espressione delle molteplici realtà ecclesiali, in sintonia con le legittime Autorità, si trovi debitamente rappresentata»[8]. San Giovanni Paolo II preferiva la linea della «presenza» rispetto a quella della «mediazione culturale»; insisteva sulla Chiesa come «forza sociale», oltre che forza spirituale, e tornava a sottolineare la necessità dell’unità politica dei cattolici.

Si deve constatare che nei successivi quattro Convegni ecclesiali i laici non svolsero più quel ruolo di corresponsabilità che tanto proficuamente avevano esercitato durante il Convegno del 1976 applicando lo stile del «con-venire»[9]. Da Loreto a Firenze, i Convegni che seguirono furono visti piuttosto come l’occasione propizia per i vescovi di comunicare al popolo di Dio che è in Italia, con autorità – «occupando il posto che gli compete per istituzione divina» –, il programma pastorale per il successivo decennio, elaborato dalla Cei.

In secondo luogo, non venne adeguatamente recepita l’altra proposta principale di una nuova concezione di missionarietà, più adeguata ai tempi cambiati. Infatti, interpellato dalle tensioni e dalle speranze della società italiana, il Convegno non aveva esitato a denunciare l’impreparazione della Chiesa ad affrontare la crisi del Paese. Occorreva perciò ripensare il concetto stesso di missionarietà, fondandolo sulla nuova comprensione del nesso tra evangelizzazione e promozione umana messo in luce dal Concilio e dal progetto pastorale pluriennale della Cei degli anni Settanta su «Evangelizzazione e sacramenti». Non bastava più ammodernare i metodi pastorali tradizionali, ma era necessario un cambio di mentalità; occorreva una «conversione missionaria»: ripensare cioè non solo i metodi pastorali, ma l’annuncio stesso della fede nella società in evoluzione. Bisognava tornare al Vangelo, all’essenziale.

Oggi – si disse nel 1976 – non bastano più le dichiarazioni e i documenti ufficiali, né la riaffermazione di princìpi dottrinali generici e astratti; né basta più una pastorale difensiva, tesa soprattutto a garantire la sicurezza e la tranquillità della Chiesa, lasciando ad «altri» la pena e la responsabilità di immischiarsi nei problemi del Paese per risolverli. Come cittadini – ribadì con forza il Convegno – siamo tutti responsabili. Era necessario, quindi, affrontare anche il problema di una nuova forma di presenza dei cattolici nella vita sociale e politica.

Certo – si ripeté più volte – la Chiesa in quanto tale non compie opzioni di natura economica o politica, tuttavia partecipa in prima persona alla promozione umana, che è parte integrante ed essenziale dell’evangelizzazione. E lo fa sia giudicando e orientando le opzioni temporali alla luce della parola di Dio e del magistero (con la sua «dottrina sociale»), sia attraverso l’impegno politico diretto, laico e pluralistico, dei cattolici, non isolati, ma insieme con tutti gli altri cittadini di buona volontà[10]. Il Convegno del 1976 di fatto rimase una tappa isolata[11].

Firenze 2015: il cammino interrotto di nuovo

Si comprende, dunque, l’accoglienza positiva che in modo speciale gli eredi del Convegno del 1976 provarono ascoltando il discorso di papa Francesco a Firenze, il 10 novembre 2015. Esso fu recepito come un forte richiamo a tutta la Chiesa italiana perché con coraggio riprendesse il cammino interrotto.

Infatti, anche il Papa a Firenze insisté proprio sui due punti fondamentali – sinodalità e Chiesa in uscita missionaria – che avevano fatto difficoltà alla Cei dopo il Convegno «Evangelizzazione e promozione umana». Tuttavia, anche dopo il Convegno di Firenze quei due stessi punti sono risultati ancora una volta non facilmente digeribili. Eppure essi sono alla base stessa del programma dell’attuale pontificato, fin dalla prima Esortazione apostolica di Francesco, l’Evangelii gaudium.

Proprio per questo, a Firenze, la «sinodalità» era stata posta alla base del V Convegno ecclesiale, fin dalla sua preparazione: «Nell’Invito a Firenze, pubblicato dalla CEI l’11 ottobre 2013, era stato rivolto a tutte le Chiese d’Italia – da parte del Comitato preparatorio – “un cordiale appello a muoverci subito e insieme”, per realizzare, già mentre si procedeva verso l’appuntamento di Firenze, quel “convenire” comunitario che è “traduzione permanente del paradigma sinodale rappresentato dal Concilio”»[12]. Si era cercato, cioè, di dare fin dall’inizio un’impronta sinodale agli stessi lavori preparatori, tanto che papa Francesco nel suo discorso a Firenze ha potuto definire quel Convegno «un esempio di sinodalità». Purtroppo, neppure il Convegno fiorentino ha ancora prodotto l’effetto desiderato di riprendere il cammino interrotto, già proposto per la prima volta a Roma nel 1976[13].

La duplice esperienza del I e del V Convegno ecclesiale dimostra, dunque, quanto sia difficile superare le due tentazioni denunciate dal Papa a Firenze.

La prima tentazione è quella di riporre – ovviamente non a parole, ma nei fatti – la propria fiducia e sicurezza nelle strutture, nell’organizzazione, nella pianificazione perfetta elaborata a tavolino, finendo con legalizzare e burocratizzare la pastorale e col mortificarne ogni creatività. È la tentazione del pelagianesimo: credere che possiamo salvarci con i nostri soli sforzi.

La seconda è la tentazione di rifugiarsi nello spiritualismo intimistico e disincarnato, che porta la Chiesa all’autoreferenzialità, a ripiegarsi su se stessa, a preoccuparsi soprattutto dei suoi problemi interni, a chiudersi tra le mura del tempio, ossessionata dall’osservanza delle norme canoniche. Questo conduce a svalutare il servizio dei fratelli e a frenare gli slanci dell’amore per gli altri: «Ognuno pensi a salvare la propria anima!». È la tentazione dello gnosticismo, che riduce il cristianesimo a «una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare» (Evangelii gaudium, n. 94).

Un Sinodo per l’Italia?

A questo punto, si pone necessariamente la questione se il Convegno ecclesiale nazionale sia davvero uno strumento adatto per stimolare la Chiesa italiana a compiere l’auspicato salto di qualità sulla via del rinnovamento conciliare, che da molto tempo attendiamo. Il problema, infatti, sta nel modo sbagliato con cui spesso si affrontano le gravi sfide di oggi, considerandole non come opportunità, ma come ostacoli all’evangelizzazione. «Oggi – ha sottolineato papa Francesco a Firenze – non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo»[14]. Se questo è vero – e come dubitarne? –, l’auspicato rinnovamento della Chiesa italiana può essere solo il frutto dei doni dello Spirito Santo. Un semplice Convegno ecclesiale nazionale non può bastare. Non sarà necessario, dunque, un Sinodo?

Per rendersene conto, è sufficiente una breve riflessione. I Convegni nazionali sono una forma originale di incontro ecclesiale, intermedia tra i Convegni di studio e il Sinodo. Ovviamente, i Convegni ecclesiali non sono finalizzati alla ricerca accademica, com’è proprio invece dei Convegni di studio, sebbene gli uni e gli altri si propongano sempre un tema centrale da affrontare. D’altro lato, i Convegni ecclesiali non sono neppure un Sinodo, sebbene usino criteri analoghi per garantire la rappresentanza di tutte le componenti.

In particolare, poi, il Sinodo ha una sua propria autorità teologica e disciplinare, e le sue conclusioni, regolarmente votate e approvate, assumono un valore vincolante. Ciò, invece, non accade con i Convegni ecclesiali, i quali hanno valore puramente consultivo, né prevedono votazioni o approvazione di documenti finali. Le loro conclusioni sono unicamente indicative e servono soprattutto a cogliere gli orientamenti e le tensioni che fermentano nella base ecclesiale. Non essendo né Incontri di studio, né un Sinodo, i Convegni ecclesiali hanno, tuttavia, una loro finalità specifica: quella di avviare nella Chiesa processi concreti di cambiamento di mentalità, di strutture e di vita.

È chiaro, dunque, che sarebbe del tutto insufficiente puntare sul prossimo VI Convegno del 2025, sperando che esso possa finalmente far riprendere alla Chiesa italiana il necessario cammino di rinnovamento. Perché non pensare piuttosto a un Sinodo e all’effusione di Spirito Santo che esso sempre comporta, e convocarlo al posto del prossimo VI Convegno ecclesiale? A favore di questa soluzione militano in particolare alcune gravi sfide, che non devono essere considerate ostacoli, ma opportunità di una nuova evangelizzazione.

Una difficile sfida da affrontare in un Sinodo sarebbe la crisi che oggi rischia di incrinare il rapporto di fede e di amore che lega strettamente la Chiesa italiana al Vescovo di Roma. Si tace su questo problema essenziale della vita ecclesiale. Possibile che la nostra comunità cristiana non sappia che cosa fare dinanzi agli attacchi, violenti e frequenti, contro papa Francesco, provenienti in gran parte dal suo stesso interno, che giungono persino all’assurda richiesta delle sue dimissioni? Quale iniziativa è necessario intraprendere, che coinvolga l’intero popolo di Dio? A poco servono le dichiarazioni formali di filiale attaccamento e adesione: c’è bisogno, piuttosto, di rassicurare i fedeli, con un atto ufficiale e solenne, che l’essenza evangelica del servizio petrino nella Chiesa rimane sempre immutata, anche se cambia il modo di esercitarlo, come fa papa Francesco. Non si può far finta che non esista nella Chiesa italiana il grave problema che i fedeli acquisiscano una fede più cosciente e matura nella missione del Successore di Pietro.

Un’altra difficile sfida – richiamata dal Papa anche a Firenze – meritevole di essere affrontata in un autorevole dibattito sinodale riguarda le implicazioni etiche e comportamentali dei fedeli, all’interno della crisi spirituale e culturale senza precedenti in cui si dibatte l’Italia. «La Chiesa – ha detto papa Francesco – sappia anche dare una risposta chiara davanti alle minacce che emergono all’interno del dibattito pubblico: è questa una delle forme del contributo specifico dei credenti alla costruzione della società comune. I credenti sono cittadini».

Ci chiediamo: quale intervento autorevole la Chiesa italiana potrà pronunciare, alla luce del Vangelo e del magistero, sul fatto che milioni di fedeli – non esclusi sacerdoti e consacrati – condividano, o quanto meno appoggino, concezioni antropologiche e politiche inconciliabili con la visione evangelica dell’uomo e della società[15]?

* * *

Abbiamo citato solo alcuni casi ed episodi che confermano e manifestano l’esistenza di sfide molto gravi per la Chiesa italiana. Tanti altri se ne potrebbero aggiungere. Non ce n’è forse abbastanza per un Sinodo? Ogni Sinodo, certamente, è un dono divino, più che una scelta umana. Non spetta però al Papa convocarlo, ma deve essere una decisione di tutto il popolo di Dio, vescovi e fedeli insieme. L’ha detto il Pontefice stesso a Firenze: «Ma allora che cosa dobbiamo fare, padre? – direte voi –. Che cosa ci sta chiedendo il Papa? Spetta a voi decidere: popolo e pastori insieme». Intanto si può iniziare subito con la preghiera. Il Sinodo, infatti, come ogni altro dono dello Spirito, va invocato, atteso e accolto in ginocchio.

[1]. Finora si sono tenuti cinque Convegni ecclesiali nazionali: a Roma (1976), Loreto (1985), Palermo (1995), Verona (2006), Firenze (2015).

[2]. Cfr A. Spadaro «I cristiani che fanno l’Italia», in Civ. Catt. 2019 I 250-252. Segnaliamo pure: Id., «Più ascolto e Spirito Santo contro l’hackeraggio delle coscienze», in Famiglia Cristiana, 2 giugno 2019, 21; Id., «Sinodo», in L’ Espresso, 28 luglio 2019, 7.

[3]. A. Monda, «Uno stile sinodale per l’Italia. Intervista al vescovo Domenico Pompili», in Oss. Rom., 3 febbraio 2019. Tra le varie riflessioni apparse successivamente su questa proposta ne segnaliamo solamente alcune: E. Bianchi, «Domande per la Chiesa», in Oss. Rom., 11 aprile 2019; G. Brunelli, «Il tempo di un sinodo nazionale», in Il Regno-Attualità, aprile 2019; E. Castellucci, «Viene un tempo di Sinodo, non certo di supplenza», in Avvenire, 17 febbraio 2019; M. Faggioli, «La Chiesa sinodale di papa Francesco è una scelta politica», in Famiglia Cristiana, 28 febbraio 2019; C. Lorefice, «Un Sinodo per l’Italia», in Corriere della Sera, 18 febbraio 2019; A. Monda, «La società italiana ha bisogno di una Chiesa vitale. Intervista a Giuseppe De Rita», in Oss. Rom., 21 maggio 2019.

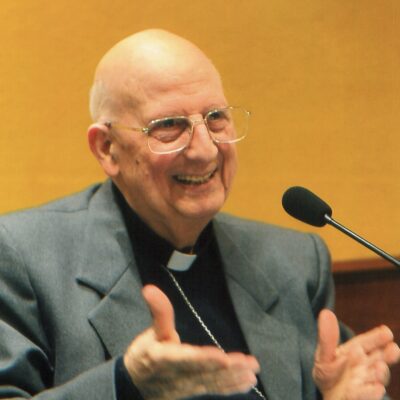

[4]. Ho avuto il privilegio di vivere quell’evento ecclesiale in prima persona sia nella fase preparatoria (durata circa tre anni), sia nella sua celebrazione (30 ottobre – 4 novembre 1976). Infatti, mons. Enrico Bartoletti, segretario della Cei, mi chiamò a far parte del Consiglio di presidenza, per preparare e poi gestire il Convegno. Il Consiglio di presidenza era formato dal presidente, mons. Bartoletti, in rappresentanza dei vescovi, e da due vicepresidenti: il prof. Giuseppe Lazzati, rettore dell’Università Cattolica di Milano, in rappresentanza del laicato, e p. Bartolomeo Sorge, direttore de La Civiltà Cattolica, in rappresentanza del clero. Cfr Cei, Evangelizzazione e promozione umana. Atti del Convegno ecclesiale (Roma, 30 ottobre – 4 novembre 1976), Roma, Ave, 1977.

[5]. Ha detto Francesco il 20 maggio 2019, aprendo la 73a Assemblea generale della Cei: «Sulla sinodalità, anche nel contesto di un probabile Sinodo per la Chiesa italiana – ho sentito un “rumore” ultimamente su questo, è arrivato fino a Santa Marta! –, vi sono due direzioni: sinodalità dal basso in alto, ossia il dover curare l’esistenza e il buon funzionamento della Diocesi: i consigli, le parrocchie, il coinvolgimento dei laici… (cfr CIC 469-494) – incominciare dalle diocesi: non si può fare un grande sinodo senza andare alla base. Questo è il movimento dal basso in alto – e la valutazione del ruolo dei laici; e poi la sinodalità dall’alto in basso, in conformità al discorso che ho rivolto alla Chiesa italiana nel V Convegno Nazionale a Firenze, il 10 novembre 2015, che rimane ancora vigente e deve accompagnarci in questo cammino. Se qualcuno pensa di fare un sinodo sulla Chiesa italiana, si deve incominciare dal basso verso l’alto, e dall’alto verso il basso con il documento di Firenze. E questo prenderà tempo, ma si camminerà sul sicuro, non sulle idee».

[6]. Francesco, Discorso ai rappresentanti del V Convegno nazionale della Chiesa italiana, Firenze, 10 novembre 2015, in w2.vatican.va

[7]. Ecco il «voto finale» di «Evangelizzazione e promozione umana»: «Di fronte alla vastità dei problemi e alla loro complessità, risulta chiaro che la risposta pastorale della Chiesa italiana non può essere più affidata alla stesura di un documento fatta da alcuni esperti, né alla decisione dell’una o dell’altra componente del Popolo di Dio. Affinché la presa di coscienza maturata nella preparazione e nella celebrazione di questo Convegno nazionale non svanisca nel nulla o non resti frustrata, è necessario dar vita a strutture permanenti di consultazione e di collaborazione tra vescovi, rappresentanti delle varie componenti della comunità ecclesiale ed esperti provenienti da tutti i movimenti di ispirazione cristiana operanti in Italia. È urgente offrire alla nostra comunità ecclesiale un luogo di incontro, di dialogo, di analisi e di iniziativa che, da un lato, traduca nei fatti il nesso inscindibile tra evangelizzazione e promozione umana, tanto efficacemente evidenziato dal Convegno, e, dall’altro, superi in radice l’impossibile divisione tra “Chiesa istituzionale” e “Chiesa reale” con la conseguente minaccia della costituzione in Italia di due Chiese parallele che non si incontrano più» (B. Sorge, «Una Chiesa in ricerca, in servizio, in crescita». Sintesi dei lavori del Convegno nazionale su «Evangelizzazione e promozione umana», in Civ. Catt. 1976 IV 438).

[8]. Giovanni Paolo II, s., «Messaggio alla XXIII Assemblea generale della CEI», nn. 3; 5, in Oss. Rom., 9 maggio 1984, in w2.vatican.va

[9]. Su questo «no» della Cei alla richiesta di dar vita a un organismo pastorale nazionale di dialogo tra i Pastori, i laici e le diverse componenti del popolo di Dio, cfr Consiglio permanente della Cei, Documento «Evangelizzazione e promozione umana» (1° maggio 1977), in Enchiridion CEI, Bologna, EDB, vol. 2, 957-974.

[10]. Cfr B. Sorge, «Una Chiesa in ricerca, in servizio, in crescita», cit., 423.

[11]. Sorse quindi spontaneamente, nella base della comunità ecclesiale, un ampio dibattito sulla «Ricomposizione dell’area cattolica», e qualche anno dopo si crearono e si moltiplicarono le «Scuole di formazione politica e sociale»: cfr B. Sorge, La «ricomposizione» dell’area cattolica in Italia, Roma, Città Nuova, 1979.

[12]. Citato in M. Naro, «Tentazioni antiche e sempre nuove: il discorso di Francesco al Convegno ecclesiale di Firenze», in Ricerche teologiche 28 (2017/1) 54. Lo stesso papa Francesco, un mese prima, aveva ribadito per l’ennesima volta in che cosa consista la sinodalità, commemorando il 50° del Sinodo dei Vescovi: «Una Chiesa sinodale – disse – è una Chiesa dell’ascolto»; «È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, collegio episcopale, vescovo di Roma: l’uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo».

[13]. Scrive il teologo Massimo Naro: «Purtroppo, tutto ci si poteva attendere dopo il Convegno nazionale di Firenze, tranne che questo esercizio di sinodalità venisse interrotto quasi istituzionalmente, potremmo dire dall’alto, senza più riprenderne gli esiti se non sporadicamente, passandoli sotto silenzio, senza più ritrovarsi a riflettere e a progettare a partire da essi. In ogni caso, rimane l’invito di Francesco a “camminare insieme”, da lui ribadito in molte altre occasioni» (M. Naro, «Tentazioni antiche…», cit.).

[14]. Francesco, Discorso ai rappresentanti del V Convegno nazionale della Chiesa italiana, cit.

[15]. Più concretamente: che cosa dire e che cosa fare di fronte a chi estorce il consenso dei cittadini con la paura e con l’odio, nascondendosi dietro la maschera di una falsa religiosità? È un problema largamente sentito in Italia, a causa anche dell’attività criminale della mafia, ma non solo. Con la paura, con l’odio e con la parvenza di religiosità si riesce a irretire anche molti credenti – e perfino alcuni sacerdoti –, con gravissimo danno e pericolo per la convivenza civile. Il Papa ci è di esempio. Nello stesso giorno in cui un leader politico chiedeva in piazza i «pieni poteri», usciva su La Stampa un’intervista nella quale papa Francesco si diceva «preoccupato, perché si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934. “Prima noi. Noi… noi”» (D. Agasso, «Papa Francesco: “Il sovranismo mi spaventa, porta alle guerre”», in La Stampa, 9 agosto 2019).