il silenzio che parla a chi lo sa ascoltare

ascolta, parla il silenzio

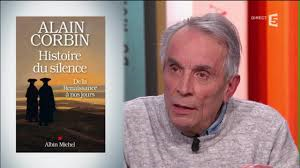

a proposito di un libro di Alain Corbin

di Elena Loewenthal

in “La Stampa” del 17 agosto 2016

C’è silenzio e silenzio. Non sarà eloquente come la parola (né tantomeno «assordante»), benché il premio Nobel per la letteratura Jean-Marie Le Clézio dica che è «lo scopo supremo del linguaggio e della coscienza», ma di certo la lingua italiana si trova ad affrontarlo disarmata di lessico. L’ebraico biblico, ad esempio, conosce almeno tre radici di significato per dire «silenzio»: eppure è una lingua primitiva, ridotta all’essenziale, refrattaria al superfluo. Con questo pluralismo di parole non può non dirci che ci sono tipi e universi diversi di silenzio, che esso non vuol dire sempre la stessa cosa. Che può significare tante cose diverse.

Per questa ragione il libro di Alain Corbin Histoire du silence. De la Renaissance à nos jours appena uscito in Francia per i tipi di Albin Michel è un viaggio letterario pieno di piccole e grandi scoperte.

La sfida è quella di parlare del silenzio attraverso le parole: una specie di ossimoro, peraltro inevitabile. Del resto Guy Barthélemy, che ha «magnificamente definito la specificità del silenzio del deserto», spiega che non «possiamo considerare il silenzio come il contrario del rumore, esso è piuttosto uno stato che introduce una nuova dimensione del reale immediatamente interiorizzata… e che ispira un nuovo rapporto con la realtà». Il passo del gatto L’analisi del silenzio si snoda dunque non su un piano lessicale – del resto non è soltanto l’italiano a ritrovarsi privo di strumenti primari per definire il silenzio, lo è anche il francese – quanto letterario. E attraverso i testi si delinea a poco a poco una interessante, sorprendente tassonomia del silenzio. C’è il silenzio dell’intimità, quello fatto di mura domestiche e quiete. I nostri luoghi parlano, e non di rado lo fanno con il silenzio. Parlano anche gli oggetti, quelli che in italiano si chiamano «inanimati» e chissà quanto è vero che non hanno un’anima: a volte parrebbe il contrario, per la forza con cui si depositano addosso alla nostra, di anima, ad attizzare la nostalgia e i ricordi, le speranze e gli sprazzi di felicità. Pensare che, non a caso, in ebraico si chiamano «oggetti muti», anzi «silenti». Eppure dal silenzio, ci insegna Proust, essi ci parlano, e quanto parlano, nel fluviale stream of consciousness dell’autore della Recherche. E quanti sono, apparentemente insignificanti, marginali, pronti ad essere dimenticati. L’universo delle cose stabilisce, nel silenzio, una fitta trama di rapporti con noi che siamo vivi: ci lega, a volte ci incatena, ci costringe a mettere radici, ci tarpa le ali. Nel silenzio, luoghi e cose hanno inventato per noi la nostalgia. C’è poi il denso silenzio che emana talora dagli animali. Che cosa racconta il passo di un gatto? Quante volte in letteratura diventa il simbolo stesso del silenzio, ma di un silenzio che non è assenza, anzi. È presenza, viva. E del silenzio come presenza ci parla in fondo un ricco lessico di verbi sulla disciplina intesa come obbedienza muta, priva di parole, «fare silenzio», «imporre il silenzio», «osservare il silenzio»: comandare il silenzio è il principio dell’ordine, anche se nel cosmo non è affatto così. Il caos tace, dice la Bibbia all’inizio della creazione, quando Dio lo spezza e incomincia a fare il mondo con la parola. Nel deserto Se quando è racchiuso fra le mura di casa, amata e vissuta, perduta e desiderata, il silenzio è quello dell’intimità e della quiete, vi è anche un silenzio dei luoghi opposto. Fatto di sgomento e smarrimento. O di una memoria talmente lontana che non la si trova più e ci si perde, dentro e fuori da se stessi. È il silenzio del deserto, ad esempio: il nulla a perdita d’occhio. È anch’esso un silenzio tremendamente eloquente perché malgrado l’apparenza di fissità il deserto è sempre il prima e il dopo, l’origine e la fine. E così il silenzio diventa un vertiginoso viaggio nel tempo. Corbin affronta anche il silenzio della fede, e lo fa con una figura emblematica del percorso cristiano, quella di Giuseppe: padre muto. «Il silenzio di un uomo, Giuseppe, e quello di un luogo, Nazareth, sono strettamente legati: sono assoluti. Il padre adottivo di Gesù è sempre muto nelle

Scritture. È il patriarca del silenzio. Inutile cercare anche una sola sua parola nei quattro Vangeli». Il suo silenzio è il cuore che ascolta, «l’interiorità più assoluta», la contemplazione pura. Il profeta Elia Ma c’è un silenzio biblico ancora più denso, più abissale, in cui interiorità ed esteriorità si fondono per un’esperienza talmente assurda che non si può narrare se non accostando i contrari. È la rivelazione che attraversa Elia, modesto profeta del fare, che si rimbocca le maniche e parla poco. Un giorno Dio decide che si merita una ricompensa, lo manda dentro una grotta e gli promette che si svelerà a lui in un modo tutto speciale. Non nel tuono, nella bufera. Non nel prodigio né nel frastuono del creato, ma in una «voce che è silenzio sottile» e quel «silenzio sottile» è tutto femminile. Ed è voce ma non dice, anzi tace. Dio per Elia sta lì, in quell’esperienza che chissà quanto è durata, se un istante o un’eternità, che chissà se era un brusio, un’eco di memoria, una fitta di nostalgia, una illuminazione.