la costruzione del nemico migrante

di Filippo Miraglia

in “il manifesto” del 26 giugno 2024

Trentacinque anni fa, dopo l’omicidio del rifugiato sudafricano Jerry Masslo, avvenuto nell’agosto

del 1989 a Villa Literno, il 7 ottobre di quell’anno, un vasto schieramento di forze sociali promosse

la prima grande manifestazione contro il razzismo. Quella data segna la nascita di un movimento

antirazzista per i diritti delle persone di origine straniera e contro ogni forma di discriminazione.

A distanza di 35 anni, la condizione del mondo dell’immigrazione è peggiorata e, nonostante il

numero di migranti sia cresciuto (da poche centinaia di migliaia del 1989 a più di 5 milioni oggi),

abbiamo visto diminuire la visibilità e il protagonismo di migranti e rifugiati, in parallelo a un

aumento della politicità dell’argomento e di un uso sempre più strumentale a fini elettorali.

La scarsa presenza nel dibattito pubblico sull’immigrazione dei protagonisti, insieme all’uso

aggressivo di argomenti razzisti, ha portato a una progressiva disumanizzazione delle persone,

permettendo a politici e giornalisti spregiudicati di usare argomenti esplicitamente razzisti senza

alcuna vergogna. Questa condizione ha autorizzato chiunque a considerare stranieri, migranti,

rifugiati, lavoratori e lavoratrici come numeri, la cui vita evidentemente non vale nulla.

Le affermazioni di Renzo Lovato, datore di lavoro di Satnam Singh, sulla responsabilità del

lavoratore morto «per mancanza di attenzione», cancellano le circostanze che ne hanno determinato

la morte, nonché l’elemento essenziale di quella che è una nuova forma di schiavitù, con condizioni

note a tutti come il lavoro nero, lo sfruttamento e il ricatto legato al permesso di soggiorno.

Questo ricorda chiaramente quanto disse il ministro Piantedosi all’indomani della strage di Cutro:

««L’unica cosa che va detta e affermata è che i migranti non devono partire». E subito dopo: «La

disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei

propri figli».

Insomma, la colpa è delle vittime che scelgono di morire perché sono irresponsabili, mettendo a

rischio le loro vite e quelle dei figli. Se lo dice un ministro della Repubblica, perché non dovrebbe

dirlo un datore di lavoro che non si vergogna di un atto crudele e criminale?

Le parole allucinanti di Piantedosi all’epoca di quella strage furono seguite da una scelta coerente di

tutto il governo, che si riunì subito dopo, proprio nel luogo della strage, per approvare una legge

contro l’immigrazione legale e a sostegno dei trafficanti, senza peraltro stringere la mano e portare

il cordoglio dell’Italia ai superstiti e ai familiari delle vittime. Un governo che ha impostato tutta la

sua azione in questo ambito proprio sulla costruzione del nemico, da dare in pasto all’opinione

pubblica con profluvio di leggi e accordi in sfregio della Costituzione e del diritto internazionale.

Una forma esplicita di razzismo di stato che va contrastata con forza, mettendo in campo

un’alternativa dal basso, dai territori.

Oggi, come nel 1989, un fatto tragico legato allo sfruttamento lavorativo, non un incidente ma un

vero omicidio, può rappresentare l’elemento che fa scattare la reazione dell’Italia antirazzista. Un

movimento che non è minoranza in Italia, ma che prende raramente la parola, come di rado la

prendono le persone di origine straniera sulle questioni che le riguardano direttamente.

È necessario che il prossimo autunno, proprio in prossimità di quella data che ha visto l’avvio di

una mobilitazione importante per la lotta contro il razzismo nel nostro Paese, si faccia tutto il

possibile per portare in piazza quella parte d’Italia che non vuole arrendersi alla disumanizzazione

delle persone, all’attacco alla civiltà giuridica italiana ed europea e all’avanzata delle destre

xenofobe in tutta l’Ue, per gli interessi dei partiti che sul razzismo hanno costruito la loro fortuna, il

loro business e non certo nell’interesse del Paese.

Una mobilitazione che va preparata con assemblee territoriali, in tutti i luoghi nei quali le persone,

soprattutto migranti e rifugiati, si incontrano per discutere e organizzare la partecipazione, ridando

finalmente la parola ai protagonisti.

C’è il tempo per farlo, per far crescere dai territori una grande mobilitazione. Per ribaltare l’idea che

il razzismo paga elettoralmente, che parlare di diritti e uguaglianza è impopolare e affermare con

forza che ciò che serve per rimotivare le persone a partecipare è un’idea giusta e praticabile di

società accogliente e aperta. Se non ora, quando?

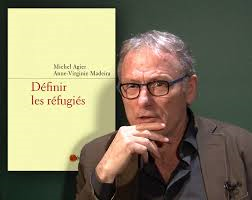

Un altro aspetto fondamentale del suo lavoro di ricerca è orientato verso una antropologia delle migrazioni, specialmente per quanto riguarda le logiche dello sviluppo urbano. Nel suo «Anthropologie de la ville» (purtroppo non tradotto in italiano) sottolinea l’attualità dell’idea lefebvriana del «diritto alla città» soffermandosi però sulle situazioni di transito e di passaggio, in modo particolare sulla condizione dei rifugiati e sulle dinamiche che portano alla produzione di figure quali l’escluso, o più genericamente lo straniero. Come si diventa stranieri?

Un altro aspetto fondamentale del suo lavoro di ricerca è orientato verso una antropologia delle migrazioni, specialmente per quanto riguarda le logiche dello sviluppo urbano. Nel suo «Anthropologie de la ville» (purtroppo non tradotto in italiano) sottolinea l’attualità dell’idea lefebvriana del «diritto alla città» soffermandosi però sulle situazioni di transito e di passaggio, in modo particolare sulla condizione dei rifugiati e sulle dinamiche che portano alla produzione di figure quali l’escluso, o più genericamente lo straniero. Come si diventa stranieri?