l’umanesimo dell’ospitalità

La Facoltà teologica dell’Italia centrale, che ha sede nel capoluogo toscano, ha ospitato il 23 novembre l’incontro «Umiltà, disinteresse, beatitudine. Rileggere il Convegno ecclesiale di Firenze», convegno svoltosi quattro anni fa e durante il quale, era il 10 novembre 2015, Francesco intervenne con un fondamentale discorso. In esso il Papa parlò fra l’altro di “umiltà, disinteresse, beatitudine”, presentandoli come tre tratti da prendere in considerazione per una esaustiva meditazione sul nuovo umanesimo cristiano (tema dell’assise):«Questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana che oggi si riunisce per camminare insieme in un esempio di sinodalità.Ci dicono — sottolineò — che non dobbiamo essere ossessionati dal “potere”, anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all’immagine sociale della Chiesa».Aperto dai saluti del presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtiero Bassetti, l’incontro ha visto al centro del dibattito la relazione del padre gesuita Christoph Theobald, docente di teologia fondamentale e di dogmatica al Centre Sèvres di Parigi.

Stralci del suo intervento dal titolo

«Il cristianesimo come stile. Per un nuovo umanesimo» (L’Osservatore Romano del 26 novembre 2019)

di Christoph Theobald

Nel suo incontro con i partecipanti al quinto Convegno nazionale della Chiesa italiana, quattro anni fa, nella cattedrale di Santa Maria del Fiore, Papa Francesco ha evocato un nuovo umanesimo, che aveva già auspicato davanti al Consiglio d’Europa l’anno precedente. Verosimilmente il primo umanesimo, che ha generato l’antropocentrismo occidentale, ha bisogno di essere rivisitato. Pur conservando sempre viva la memoria dei valori che ha generato e delle loro istituzionalizzazioni politiche — diritti dell’uomo, libertà, uguaglianza e fraternità, così come le nostre costituzioni democratiche — dobbiamo anche interrogarci sulle terribili perversioni che si sono prodotte nella sua zona d’influenza, e sulla crescente incapacità delle nostre società europee a porvi rimedio.

Sullo sfondo di queste paralisi si situa un vero «cambiamento epocale» — «non un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’epoca», si legge nel discorso del Papa — cambiamento che non si è fermato davanti alle porte della Chiesa e che si manifesta oggi in una crisi sistemica di quest’ultima: la pedocriminalità è senz’altro in primo piano, ma i cambiamenti delle modalità di appartenenza alla Chiesa, o più ancora le prese di distanza rispetto a essa sono ben precedenti, senza parlare delle difficoltà della comunità cristiana a far risuonare il Vangelo, in modo che esso possa raggiungere il cuore della gente. Da qui l’invito costante del Santo Padre a una riforma della Chiesa a partire dal «centro della fede», il kèrigma o il Vangelo, come dice in questo stesso discorso; una riforma che corrisponda al «cambiamento d’epoca» al quale assistiamo e che porti a inventare un nuovo stile di vita cristiana nel mondo contemporaneo e una nuova maniera di esservi presenti; stile o maniera di cui il fondamento e l’effetto potranno essere colti dai nostri contemporanei come un nuovo umanesimo.

Teniamo presente la struttura triangolare che emerge dai differenti poli che sono stati appena evocati e che, in ragione della loro articolazione più o meno appropriata, conferiscono alla tradizione cristiana la sua mobilità interiore e la aprono alla creatività umana: il Vangelo di Dio, quale s’incarna nell’itinerario di Cristo Gesù, l’Ecce homo; i suoi destinatari, cioè il contesto in cui bisogna annunciarlo, ovvero le nostre «Galilee» di oggi; e la Chiesa che lo annuncia, popolo di Dio doppiamente «decentrato» e quindi, da un lato, in ascolto del Vangelo e, dall’altro, pronto a captare le aspirazioni e le inquietudini che si esprimono nelle nostre società. Bisogna cominciare da queste ultime per scorgervi dei «segni dei tempi», per potersi interrogare in seguito sul Vangelo di Dio e sulla maniera ecclesiale di renderlo «presente», di renderlo presente in seno alle nostre culture contemporanee, precisamente nella forma di un nuovo umanesimo.

Sono l’autenticità o concordanza con se stesso, l’ospitalità o empatia con l’altro, e la libertà rispetto alla morte o dono di sé che caratterizzano la «santità» di Gesù Cristo, il suo “stile” unico. Quanti entrano in questo spazio di ospitalità del Nazareno e fanno liberamente riferimento a lui quale «Santo di Dio» sono chiamati ad adottare il suo modo di “stilizzazione”. Essi non mancheranno di confessare la loro incapacità a seguire il suo slancio d’incondizionato fino alla fine, a riconoscere dunque al tempo stesso l’unica santità di Dio e del suo Unigenito. Eppure, il loro senso stilistico rivela loro altresì che la “dismisura” nascosta nell’esistenza di Gesù Cristo è — effetto della sua grazia — “a misura” di innumerevoli misure, cosicché quella di ciascuno di noi diventa per ciò stesso «incomparabile».

Si sarà compreso il radicamento profondo di questo stile nella nostra umanità, che si trova inevitabilmente di fronte alla distinzione tra l’“a casa mia” o “a casa nostra” (lo spazio d’intimità di cui abbiamo tutti bisogno per vivere) e un “altrove” che è altro (lo spazio d’altri, l’“a casa sua” o “a casa loro”). Ciò che presuppone delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, pone la domanda: come attraversarle? E suggerisce l’esito dell’ospitalità. Parlare di santità ospitale o di ospitalità santa lascia dunque trasparire il versante umanistico del Vangelo di Dio, questi “luoghi” in seno alle nostre società e sul nostro pianeta in cui, nelle nostre etiche umane e nelle nostre condizioni spesso difficili, può emergere ciò che rientra in una gratuità incondizionata e in una libertà propriamente teologale. Ritroviamo così i tre «sentimenti» evocati da Papa Francesco, all’inizio del suo discorso di Firenze, per presentare certi tratti di questo nuovo umanesimo cristiano: l’umiltà, il disinteresse e la beatitudine. I primi due si riferiscono all’esortazione che, nell’apostolo Paolo, precede l’inno cristologico della Lettera ai Filippesi; l’inno del periplo di Cristo Gesù, che il Papa introduce in partenza per orientare il comportamento dei cristiani, invitandoli a contemplare il suo volto: «Il volto di un Dio “svuotato”, che ha assunto la condizione di servo, umiliato e obbediente fino alla morte (Filippesi, 2, 7)». Si tratta di «attitudini» relazionali o ospitali: «Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria — conosciamo bene questi impulsi profondi — ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso», cosa che è alla base del gesto ospitale. «Senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri», questo ne rappresenta la condizione elementare (ibidem, 2, 3-5).

Umiltà e uscita dal narcisismo autoreferenziale, queste due caratteristiche della santità ospitale sono infine coronate da un terzo sentimento, la beatitudine: cioè una felicità, acquisita su un cammino segnato dalle «beatitudini», ma ricompensato dalla gioia, come quella, vorrei aggiungere, che nasce nel momento in cui Zaccheo accoglie Gesù nella sua casa. Papa Francesco ha esplicitato questi tratti dell’umanesimo cristiano nella sua esortazione apostolica Gaudete et exsultate (cfr. Matteo, 5, 12) in cui ritroviamo non soltanto le due grandi tentazioni che minacciano lo stile cristiano, il pelagianesimo e lo gnosticismo, ma anche un lungo commento alle beatitudini. Già nel suo discorso fiorentino parla della «parte più umile della nostra gente» in cui «c’è molto di questa beatitudine: è quella di chi conosce la ricchezza della solidarietà, del condividere anche il poco che si possiede»; potremmo aggiungere la beatitudine che emerge dalle nostre esperienze di ospitalità, particolarmente frequenti negli ambienti popolari. Gaudete et exsultate prolunga questo interesse per ciò che accade nella penombra di ogni vita quotidiana, parlando dei «santi della porta accanto».

Si potrebbe pensare che queste tre «attitudini» riguardino soltanto la comunità cristiana; è quanto sembra valere per la Lettera ai Filippesi. Nel suo discorso di Firenze, però, Papa Francesco dice esplicitamente: «Una Chiesa che presenta questi tre tratti — umiltà, disinteresse, beatitudine — è una Chiesa che sa riconoscere l’azione del Signore nel mondo, nella cultura, nella vita quotidiana della gente». Tocchiamo qui un aspetto fondamentale dell’insegnamento pontificio, che non milita soltanto in favore di un «umanesimo cristiano», ma vede già nascere, in seno alle nostre società, un «nuovo umanesimo», o, per dire le cose diversamente, non si accontenta di una Chiesa che offre ospitalità a tutti, ma la invita anche a rendere «presente» il Vangelo di Dio in seno alla cultura, rendendosi essa stessa «presente» in essa e domandandovi ospitalità.

Un nuovo umanesimo come impulso intimo della nostra cultura non si crea tutto d’un tratto e in maniera volontaristica. Il Vangelo non può mai essere reso presente al modo di un “impianto”: sarebbe aggiungere violenza alla violenza che già attraversa le nostre culture, e che vi produce delle isole ideologiche di tensione, di fronte alla crisi di fiducia che vivono gli individui e l’intera società. La maniera di Cristo Gesù in Galilea è, piuttosto, l’offerta gratuita di un’ospitalità quotidiana e, più ancora, la richiesta umile e disinteressata di ospitalità, confidando nel fatto che la fiducia genera fiducia e libera le forze creatrici del faccia a faccia, segno discreto della presenza dello Spirito.

Molteplici campi della nostra vita quotidiana e della cultura contemporanea possono così essere irrigati dalla «presenza» del Vangelo. Un primo terreno sono i nostri spazi di socializzazione umana; un secondo, il nesso inestricabile tra la nostra inospitalità rispetto agli esclusi e il rifiuto dell’ospitalità che silenziosamente continua a offrirci la nostra Terra. Una «presenza» gratuita dei cristiani presso i loro concittadini può avere un impatto importante sul clima globale della società e ripristinare la fiducia. Bisogna però tener presente che la fiducia viene generata in gruppi relativamente ridotti, che essa è chiamata a maturare nell’incontro con l’altro e grazie alla possibilità di esercitare la sua ragione critica negli scambi, nei dibattiti, per quanto aspri, e nella deliberazione comune. Nessuna parola ecclesiale, lasciata cadere “dall’alto”, può suscitare questa fiducia. Come sul piano individuale, la fiducia si genera al tempo stesso dall’esterno e dall’interno dei corpi sociali e delle loro istituzioni. Donde la necessità di una presenza ospitale dei «discepoli-missionari» nelle loro famiglie, nelle scuole e istituti di formazione, nella vita associativa e politica. Vi si trovano allo stesso titolo di tutti i genitori, educatori, attori sociali e politici: sarà la loro credibilità a guadagnare la convinzione, e probabilmente la loro gioia, non di essere stati coronati un giorno dal successo, ma di vedere le nostre società e istituzioni ritrovare fiducia in se stesse e nella loro capacità di affrontare collettivamente un futuro incerto.

Se i cristiani possono avere una qualche leadership nella nuova cultura nascente, è nell’ambito di questa scoperta eminentemente spirituale: offrendo ospitalità a tutti e a ciascuno, domandandola in seno alla società, invece di comportarsi in essa come in una terra conquistata, e soprattutto dando accesso all’esperienza di un’ospitalità che ci precede e alla quale dobbiamo la vita, cioè quella della Terra. Diventare consapevoli che la Terra è donata alle generazioni che la abitano attualmente, a quelle che ci hanno preceduto come a quelle che non sono ancora nate, è acconsentire a una vera e propria metamorfosi, un modo di accostarsi al mistero della Resurrezione, se non addirittura di «Dio» come Resurrezione. La fiducia assume allora i tratti della speranza, di quella «speranza contro ogni speranza» che si manifesta nella capacità o nella forza di donare gratuitamente ciò che abbiamo ereditato gratuitamente.

Il cambiamento epocale che si produce davanti ai nostri occhi ci obbliga a interrogarci nuovamente sull’identità della nostra fede. Esprimerla in termini di stile è un modo per prendere sul serio quanto il Vaticano II ha potuto dire della «presenza» pastorale e missionaria dei cristiani in seno alla società. Se, al momento del concilio, si parlava ancora di umanesimo cristiano, la posta in gioco attuale è rendere più largamente accessibile un nuovo umanesimo, umanesimo non solo attento all’unicità degli itinerari umani, ma anche alla convivenza in seno alle nostre società e all’avvenire della vita umana sul nostro pianeta, l’offerta e la domanda di ospitalità essendo ciò che collega questi tre ambiti: «Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola, senza saperlo hanno accolto degli angeli» (Ebrei, 13, 2).

Mi pare che, nell’esercizio di questo ministero, la Chiesa abbia una risorsa notevole che bisogna, infine, rimettere al centro della nostra assemblea, senza dimenticare ciò che è stato detto sul cristianesimo come stile: la Bibbia, al tempo stesso classico della cultura europea, che permette di decodificare il nostro patrimonio, e sacre Scritture che custodiscono la Parola di Dio, per chi ha orecchi per ascoltare. In virtù di entrambi questi aspetti, essa può riunire i cristiani, coloro che lo sono a modo loro e molti altri ancora, permettendo a tutti di entrare in una scuola di umanità da cui potrà nascere, ne sono convinto, un nuovo umanesimo europeo.

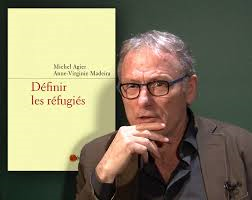

Un altro aspetto fondamentale del suo lavoro di ricerca è orientato verso una antropologia delle migrazioni, specialmente per quanto riguarda le logiche dello sviluppo urbano. Nel suo «Anthropologie de la ville» (purtroppo non tradotto in italiano) sottolinea l’attualità dell’idea lefebvriana del «diritto alla città» soffermandosi però sulle situazioni di transito e di passaggio, in modo particolare sulla condizione dei rifugiati e sulle dinamiche che portano alla produzione di figure quali l’escluso, o più genericamente lo straniero. Come si diventa stranieri?

Un altro aspetto fondamentale del suo lavoro di ricerca è orientato verso una antropologia delle migrazioni, specialmente per quanto riguarda le logiche dello sviluppo urbano. Nel suo «Anthropologie de la ville» (purtroppo non tradotto in italiano) sottolinea l’attualità dell’idea lefebvriana del «diritto alla città» soffermandosi però sulle situazioni di transito e di passaggio, in modo particolare sulla condizione dei rifugiati e sulle dinamiche che portano alla produzione di figure quali l’escluso, o più genericamente lo straniero. Come si diventa stranieri?