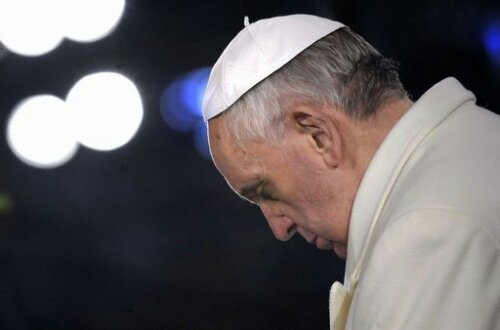

La rivoluzione di Francesco contro i mandarini del Vaticano

dopo la telefonata e il carteggio che ha avuto luogo nei primi mesi del pontificato di papa Francesco tra questi e Scalfari, rapporto ravvicinato che ha fatto promettere ai due di continuarlo con impegno per la reciproca soddisfazione (ancorché assai di più quella di Scalfari che sembrava letteralmente toccare il cielo con un dito a un passo da una travolgente conversione!), il fondatore di ‘la Repubblica’ torna a riflettere sulla ‘rivoluzione’ di papa Francesco in questo lungo articolo:

in “la Repubblica” del 19 febbraio 2014

È passato quasi un anno dall’elezione di Jorge Bergoglio al soglio di Pietro ed ora tutta la Chiesa ha fiducia in lui, i fedeli soprattutto per la sua grande capacità di comunicatore, la sua apertura al dialogo, le sue immagini di una Chiesa povera e missionaria, la sua fede nel Dio misericordioso con tutti. Ma non solo i fedeli affollano le chiese e le piazze per ascoltarlo; anche le strutture istituzionali, in Italia e in tutto il mondo, lo appoggiano senza più le riserve iniziali che non erano né poche né marginali. Lo appoggiano e puntano sul successo della sua azione riformatrice i Vescovi di tutte le nazioni cristiane nell’America Latina, in quelle americane del Nord, in Europa, in Africa, in Asia, in Oceania; lo appoggiano i cardinali, la Curia, le Conferenze episcopali, i presbiteri, le Comunità, gli Ordini religiosi, le Università cattoliche, gli Oratori, i Protestanti. Lo stimano e vogliono dialogare con lui i rabbini e le comunità ebraiche, gli imam che predicano il Corano e perfino — perfino— i non credenti. Roma è ridiventata la capitale del mondo. Non l’Italia, ma Roma, la città di papa Francesco, è il centro del mondo; non Washington, non Brasilia, non Pechino, non Nuova Delhi, non Mosca, non Tokyo, ma Roma. Non avveniva da duemila anni, ma adesso è così. Dunque un trionfo in appena un anno non ancora compiuto. Apparentemente è così. Sostanzialmente anche, ma solo in parte e, aggiungo, in piccola parte almeno per ciò che riguarda la struttura vaticana e che Francesco chiama l’Istituzione: la Chiesa che ha come principale obiettivo la sua conservazione e il potere, il temporalismo che ne derivano. Quella che Francesco ha in notevole misura degradato al rango di “intendenza”, quella che deve fornire i necessari servizi alla Chiesa combattente e missionaria. Insomma i mandarini, come li chiamerebbero in Cina. I mandarini nella Chiesa cattolica ci sono sempre stati dopo i primi tre secoli della Chiesa patristica. Hanno certamente avuto una funzione storica tutt’altro che trascurabile; hanno evangelizzato l’Europa e le Americhe, hanno continuamente aggiornato e riformato, modernizzato l’Istituzione e il suo linguaggio, il suo modo di proporsi al popolo dei fedeli e alle potenze politiche europee. Hanno combattuto guerre non solo teologiche ma con lance e spade e spingarde e cannoni e navi e cavalieri e inquisizioni e persecuzioni. Sconfitte e vittorie e scismi, eresie e vendette e intrighi e diplomazie e dogmi e scomuniche. Questa è stata la storia del Papato e della Chiesa; non ad intervalli, ma continuativamente. Una Chiesa verticale assai poco apostolica. Ventuno Concili in duemila anni; molti sinodi ma con pochi poteri. Intrecciata alla storia dei regni e dei poteri politici, Francia, Spagna, Inghilterra, principi elettori di Germania, Bizantini, Saraceni, imperatori e califfi. Spesso la Chiesa ha perso, spesso ha vinto, da sola con le scomuniche, o con le armi alleandosi col vincitore. Ma non è stata soltanto questo. È stata anche la Chiesa missionaria, la Chiesa povera, la Chiesa martire, la Chiesa dell’amore e della misericordia. Ma il nucleo di questo ampio ventaglio è sempre stato tenuto in mano dall’Istituzione. Ora – e per la prima volta – l’Istituzione è a rischio di perdere il rango di guida. In parte l’ha già perso ma non del tutto. I mandarini ci sono ancora. Hanno fatto atto di sottomissione, si sono allineati, ma ancora combattono. Come? Credono di convincere Francesco ad attuare buone riforme ma non una rivoluzione, giocando sulla doppia natura di papa Bergoglio che come tutti gli uomini che hanno testa e cuore e quindi contraddizioni dentro di sé possono da quelle contraddizioni ricavare ricchezza, pienezza e armonia tra intelletto ed anima oppure confusione e incoerenza. I mandarini sono sempre stati al passo dei tempi ma con cautela, prudenza, compromessi nel rafforzamento del loro ruolo. Francesco, non dimentichiamolo, è nato e cresciuto nella Compagnia di Gesù. Si sente ancora gesuita? Ma ha scelto di chiamarsi Francesco, come finora non era mai avvenuto. Che cosa significa questa miscela? Come si può mettere insieme il poverello di Assisi e Ignazio di Loyola? Basta la fede in Cristo? Ma chi è Cristo per papa Francesco e chi è per i

mandarini che ancora allignano e non solo in Vaticano.

***

Ad una delle domande qui formulate una risposta me la sono data; naturalmente è la mia e deriva soltanto da quanto credo di aver capito di papa Francesco che, secondo me, è tuttora identificato con la cultura e la testimonianza che la Compagnia di Gesù ha dato della Chiesa per cinque secoli. Oggi la Compagnia è molto meno potente di un tempo, altre forze sono nate nel tessuto dell’Istituzione, il clero regolare ha perso parte del suo ruolo e i gesuiti non hanno più il primato della cultura e dell’educazione della gioventù cattolica. Il cosiddetto Papa nero, cioè il generale della Compagnia, è definitivamente tramontato e il “perinde ac cadaver”, che è ancora il motto della Compagnia, non ha più alcun reale significato. Del resto non l’ha mai avuto perché i contrasti tra il Papato e la Compagnia sono stati frequenti e per ben due volte portarono all’isolamento dei gesuiti e alla loro cacciata da alcuni paesi europei a cominciare dalla Francia, col beneplacito del Vaticano. Tuttavia la cultura gesuitica e soprattutto la prassi comportamentale che viene insegnata ai loro novizi e ai cattolici che frequentano le loro scuole, le loro università ed i loro esercizi spirituali è ancora di alto livello e di notevole suggestione. Consiste soprattutto in tre punti: la vocazione missionaria fondata non sul proselitismo ma sull’ascolto e sul dialogo con i diversi; la capacità di guidare, capire e in qualche modo influire sui processi della società dove la Compagnia è presente; dividersi tra di loro identificandosi con processi così diversi l’uno dall’altro restando tuttavia profondamente legati alla Compagnia e ai suoi organi centrali. Insomma una sorta di gioco delle parti nel quadro d’una rappresentazione della quale sono gli attori principali. Un tempo, l’ho già detto, la loro potenza nella Chiesa e nei paesi cattolici del nostro continente fu di altissimo livello; del resto la Compagnia fu fondata da Ignazio per combattere lo scisma luterano e limitarne le conseguenze. In che modo? Non opponendogli il conservatorismo ma una forte riforma. I laici e i protestanti la chiamarono controriforma dando un significato conservatore a quella parola, ma non era così e basta ricordare l’azione pastorale dei Borromeo, Carlo e Federico, del quale ultimo c’è ampio racconto nei Promessi Sposi del Manzoni. Papa Bergoglio è intrinseco della cultura e della prassi della Compagnia e non è certo un caso che sia il primo Pontefice che da essa proviene in una fase di estrema laicizzazione del mondo e di estremo isolamento della Chiesa. Vuole una Chiesa missionaria così come la Compagnia l’ha voluta e praticata; esorta i preti regolari e quelli secolari a comprendere l’ambiente in cui operano e adeguare ad esso la loro cura d’anime, ma li esorta anche a confrontarsi con culture religiosamente diverse, con particolare attenzione ad aperture di dialogo con non credenti e atei. E vuole, papa Bergoglio, trasformare in questo senso la Chiesa, il ruolo dei Vescovi e delle Conferenze episcopali, il ruolo della Curia, senza mai abbandonare la dottrina né smontare l’architettura dogmatica, semmai interpretarne il significato. I gesuiti sono maestri nella casistica, anzi ne sono addirittura gli inventori e Bergoglio è, in quanto Papa, il maestro dei maestri. Nelle sue mani la casistica ha compiuto un salto di qualità ed è diventata una visione plurima del mondo, un ventaglio amplissimo di posizioni diverse e contraddittorie da gestire indirizzandole verso una convivenza proficua e di reciproca comprensione e rispetto. Ecco, una fedeltà alla Compagnia a 24 carati. Ma il gesuita Bergoglio eletto al soglio di Pietro non si chiama, come pure avrebbe potuto, Ignazio, bensì Francesco, con esplicito riferimento al santo di Assisi. Nessuno aveva mai preso quel nome nella storia del papato. Un gesuita si chiama papa Francesco. Qual è il significato e il senso di questa apparente contraddizione?

***

Molti pensano che Francesco d’Assisi, dopo una “jeunesse dorée” finita piuttosto male, cui seguì una radicale conversione almeno agli inizi vissuta per il suo valore espiatorio, sia stato una sorta di fondamentalista della Chiesa dei poveri: piedi scalzi o con sandali anche nei più rigidi inverni, risorse individuali nessuna, risorse della comunità dei frati scarsissime e frutto di elemosine più spontanee che cercate e chieste, fedeltà totale a Cristo, fratellanza e amore tra i seguaci di Francesco, assenza di conventi accoglienti anteponendo un’itineranza pressoché continua, amore per il prossimo da soccorrere, scarsi contatti con la Chiesa ufficiale e istituzionale, identificazione con la virtù, la natura, la preghiera, la poesia che sgorga dall’anima, nessun timore per “sora nostra morte corporale” perché l’anima è immortale e la vita solo un transito. Questo racconto dell’iniziazione di Francesco e dei suoi compagni coglie senza dubbio alcuni aspetti comuni della Chiesa povera da loro praticata e predicata, ma ne tralascia altri non meno importanti. Per esempio i contatti che da un certo momento in poi Francesco ebbe e coltivò con i dignitari della Chiesa e col Papa quando decise di consolidare in un Ordine e nelle sue regole le comunità dei suoi seguaci, di dargli una sede, ferma restando la pratica itinerante intervallata però di soste non di riposo ma di contemplazione dello Spirito e di se stessi. I contatti con la Chiesa ufficiale furono lunghi e piuttosto complessi. La Curia non era molto propensa a riconoscere un Ordine di quella natura nel momento stesso in cui la Chiesa era già nel pieno delle sue lotte temporali e ancora alle prese con la secolare questione delle investiture, dopo la piena vittoria a Canossa di papa Gregorio VII. Una lotta per il potere dalla quale Francesco e i suoi seguaci erano del tutto estranei, anzi del tutto avversi. Alla fine fu il Papa stesso a ricevere Francesco colmandolo di lodi e condividendo l’idea che ci fosse un Ordine come egli proponeva, ma condizionandone l’approvazione a modifiche non marginali delle regole proposte da Francesco. La trattativa durò a lungo. Alla fine gran parte delle modifiche furono accettate dalla comunità francescana e l’Ordine nacque.

Sarebbe lungo e fuori posto in questa sede dar conto di questa complessa vicenda che del resto è stata ampiamente esaminata dagli storici della Chiesa. Ricordo però che Francesco ha avuto contatti col Papa e con i suoi dignitari ma la sua itineranza lo portò in varie regioni d’Italia e perfino in Terrasanta dove le Crociate avevano da tempo messo quelle terre a ferro e fuoco creando principati cristiani, eserciti stanziali e Ordini militari e religiosi insieme. Francesco ne conobbe i capi e molti cavalieri, ma conobbe anche alcuni dei capi saraceni e con alcuni di loro pregò il Dio che è universale e del cui nome nessuno dovrebbe appropriarsi e farne bandiera di guerra. Alcuni dei cristiani di Terrasanta si convinsero a quanto Francesco predicava e se ne convinsero perfino alcuni dei capi saraceni da lui incontrati che lo frequentarono ed anche lo ospitarono per qualche giorno dimostrando amicizia alla persona e rispetto per la fede da lui manifestata verso il “Dio di tutti”.

***

Questi sono i tratti salienti sia pure accennati in modo estremamente sintetico, della Compagnia fondata da Ignazio e della Chiesa povera guidata dal santo di Assisi. Ci sono, tra i due Ordini e soprattutto tra i loro fondatori alcuni tratti comuni; soprattutto la fede in Gesù Cristo e nella Chiesa sua mistica sposa; ma le differenze sono di gran lunga prevalenti. Papa Francesco porta con sé e dentro di sé entrambe queste due possenti manifestazioni di religiosità, di ruolo e di comportamenti. Mi sono chiesto se si tratti di una contraddizione apparente o sostanziale e la risposta che mi do è: sostanziale.

Ignazio ebbe anche alcuni momenti di misticismo ma non è su di essi che poggiò la sua azione; amava i mistici, li riteneva indispensabili alla Chiesa, ma la sua fede era radicata nella sua testa e non soltanto nel suo cuore. Da questo punto di vista papa Francesco gli somiglia molto. Il santo di Assisi visse invece in uno stato di misticismo e di identificazione con Cristo quasi permanenti. Basterebbe il suo rapporto di dolcezza e di dialogo continuo con la natura “sive Deus”, le stimmate sulle sue mani, l’amore spirituale con Chiara che fu accanto a lui nel momento saliente della sua esistenza.

Che io sappia per quello che ho colto in papa Francesco, quest’aspetto saliente di misticismo e trasfigurazione in lui non ci sono. C’è l’ammirazione e vorrei dire l’adorazione per il santo di cui ha preso il nome. L’identificazione tra queste due figure si realizza tuttavia su un piano altrettanto importante ed è quello dell’amore per il prossimo, della misericordia diffusa a tutte le anime, della Chiesa povera e missionaria che dialoga con tutti, che è vicina a tutti i deboli, a tutti i poveri, a tutti gli esclusi, dell’identificazione di questa Chiesa con il popolo di Dio e dei suoi presbiteri con cura di anime, dei Vescovi successori degli apostoli, delle Comunità dedicate al volontariato, delle pecore smarrite e dei “figli prodighi” che tornano perché hanno sentito nel loro profondo d’essere cercati.

La Chiesa-istituzione non è stata quella predicata da Gesù se non in parte. Per secoli e anzi millenni la priorità di ruolo l’ha avuta l’Istituzione consapevole del valore della Chiesa povera ma dedicata soprattutto all’esercizio del potere e quindi della temporalità, comunque aggiornata ai tempi ma dedita al rafforzamento e all’ampliamento della temporalità. Papa Francesco è sempre stato in guerra con la primazia della temporalità. È flessibile e consapevole ed esperto della forza dei suoi avversari, è astuto nella gradualità e nella necessità di compromessi, ma è anche sagace nel cogliere il momento dell’attacco radicale agli ostacoli che i mandarini gli oppongono. Insomma è una guerra e durerà a lungo. Ratzinger non si era accorto di questa realtà. I brevi anni del suo pontificato li ha vissuti come una sorta di Truman Show, una città del tutto fittizia costruita da una potente società televisiva e abitata da dipendenti di quella società della quale il protagonista era il solo a non sapere che tutto era finto, finte le famiglie, finto il lavoro degli artigiani, finta l’amicizia e il rispetto che tutti gli dimostravano in quel sito della terra che sembrava il più felice, onesto e agiato del mondo. Finto e inesistente fino a quando… Fino a quando Benedetto XVI si trovò coinvolto nello scandalo del “Corvo”, delle malefatte del suo maggiordomo, nelle ruberie dello Ior e nella complicità della Curia. E scoprì che il mondo in cui credeva d’aver vissuto celava un pantano morale. Ne capì la vastità e il radicamento; misurò la vastità di quel mondo e le proprie forze e decise che la sola cosa che doveva fare era denunciarne l’esistenza e dimettersi. L’energia di affrontare una guerra così lunga e complessa il suo corpo non l’aveva. Sperò e pregò affinché il Conclave seguito alle sue dimissioni scegliesse la persona adatta e così accadde un anno fa.

Il Papa che oggi conduce l’opera di bonifica e di trasformazione che Ratzinger non poté fare ha dentro di sé l’obiettivo del santo d’Assisi e la metodica di Ignazio. La contraddizione è questa: la bonifica della palude è uno scopo che anche Ignazio aveva ben presente ai suoi tempi ma la sua metodica si svolgeva nella palude, utilizzava la palude per rendere ancora più necessaria la presenza della Compagnia. Dopo Ignazio, la Compagnia trasformò la metodica da strumento in obiettivo sicché una parte di quell’Ordine alimentò la palude per sguazzarvi dentro. Ora si dà il caso che il gesuita Bergoglio abbia riportato la metodica gesuita da metodica a strumento. Per questo ha preso il nome di Francesco. Ma questa non è una posizione riformista che i mandarini tollererebbero e addirittura appoggerebbero. Questa è una rivoluzione. Un gesuita che sceglie quel nome è, forse contro le sue intenzioni, forse anche senza che ne sia interamente consapevole, una bomba. Non era mai accaduto nella storia della Chiesa. Era accaduto invece che la Chiesa, dopo i primi secoli, si fosse impestata, corrotta, penetrata da quello che Dostoevskij chiama, lo “Spirito della terra” e cioè il demonio, la corruzione, la lotta per il potere.

Papa Francesco lo sa ed è questa la sua battaglia. Ha molte doti papa Francesco: carità spirituale, curiosità dei diversi, estrema socievolezza ed allegria di spirito, simpatia ed empatia. È la persona adatta per lo scopo che si prefigge. Oltre il novanta per cento dei fedeli è con lui, ma gli ostacoli sono numerosi e lo Spirito della terra, comunque lo si voglia identificare, è una muraglia di gomma difficilissima da sradicare.

I non credenti dal canto loro, hanno anch’essi un muro di gomma che protegge i malgoverni, gli interessi illeciti, la vanità dei potenti, la demagogia, il semplicismo, l’inconsapevolezza, l’irresponsabilità, il dispotismo e il privilegio. Francesco è amico dei non credenti che combattono questa battaglia ed essi a loro volta sono suoi amici. Per quanto mi riguarda, io mi sento legato da profonda amicizia con papa Francesco e sono da tempo ammirato dalla predicazione e dalla vita di Gesù che considero un uomo e non un Dio, ma certo un personaggio d’eccezione quale ce lo raccontano i Vangeli che sono la sola fonte della sua esistenza storica. Ammesso che sia esistito un personaggio di quella fatta, l’Istituzione da lui ispirata dura da due millenni e dentro di essa se ne sono viste di tutti i colori ma anche quei principi di carità fraternità, responsabilità, sofferenza e gioie, desideri, amore, debolezza e forza che insieme ai loro contrari convivono dentro gli animali pensanti che noi siamo. Caro papa Francesco, su sponde diverse noi combattiamo la stessa battaglia. Purtroppo durerà fino a quando esisterà la nostra specie. I leoni e le formiche, i topi e le gazzelle non hanno i nostri problemi e le nostre contraddizioni. Anch’essi sopportano la fatica del vivere, la paura e la soddisfazione quando appagano i loro bisogni primari. La nostra fatica è diversa e forse maggiore della loro e questa è la nobiltà delle nostre umane vicende