sulla misericordia nei confronto della estrema sofferenza

il diritto di chi soffre

di Luigi Manconi

in “la Repubblica” del 23 settembre 2019

Di chi è la mia vita?

Al di là delle risposte troppo semplici, che risultano fatalmente inadeguate, l’interrogativo evoca quella dimensione in ombra della morte che rivela la nostra fragilità già nel pensarla. E richiama questioni delicatissime che, tuttavia, la politica e il diritto non possono ignorare perché riguardano le aspettative più profonde dei membri della collettività: la possibilità di ridurre al minimo le sofferenze fisiche e psichiche che accompagnano le patologie e il declino del corpo. Finora la politica è stata a dir poco pavida, il diritto più lungimirante. Domani, la Consulta dovrà esprimersi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Assise di Milano, il 14 febbraio 2018 in occasione del processo a carico di Marco Cappato, accusato di aver sostenuto il proposito di togliersi la vita di Fabiano Antoniani e di aver materialmente agevolato il compimento di quell’atto. In discussione è la legittimità costituzionale dell’art. 580 del Codice Penale, laddove viene equiparata la condotta di istigazione e quella di aiuto al suicidio, prevedendo la medesima sanzione (dai 5 ai 12 anni di reclusione). E ciò anche quando l’agevolazione materiale al suicidio non abbia in alcun modo influito sulla volontà dell’interessato. La Corte Costituzionale, un anno fa, decise di posticipare l’udienza di 11 mesi, così da «consentire al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina». Giustamente, in quanto compito della politica dovrebbe essere quello di comporre opzioni anche radicalmente alternative e di realizzare compromessi che, senza umiliare i valori di alcuno, individuino un terreno comune di principi condivisi e di norme che li tutelino. Una base circoscritta di regole essenziali, che salvaguardino ciò che hanno in comune le molte e differenti culture che costituiscono la società nazionale. Ciò non è stato fatto perché il Parlamento non ha avuto la capacità di raggiungere una minima intesa su un testo. E la ragione consiste nel fatto che la materia richiama il tema cruciale dell’autonomia individuale e mette in gioco le idee più intime di ciascuno a proposito delle “cose ultime”: ovvero la concezione della vita e della morte, della sofferenza e della cura, della relazione col proprio destino e con gli altri. L’abdicazione della politica ha imposto un intervento della Consulta, che si esprimerà nelle prossime ore seguendo, prevedibilmente, la traccia anticipata nell’ordinanza dell’ottobre del 2018: in determinate circostanze e per garantire beni costituzionalmente protetti, quali la dignità della persona e il principio di autodeterminazione, la tutela della vita può incontrare dei limiti. Ne consegue la non equiparazione tra la fattispecie dell’istigazione e quella dell’assistenza al suicidio, una volta accertato che la decisione di morire sia il frutto della volontà dell’individuo. Se questa fosse la sentenza della Consulta, sarebbe un importante passo avanti. Un tale esito, lungi dal chiudere la controversia pubblica, è destinato a renderla più acuta. Una settimana fa il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha detto: «Va negato che esista un diritto a darsi la morte: vivere è un dovere, anche per chi è malato e sofferente. Il suicidio da parte del malato è un atto di egoismo, un sottrarsi a quanto ognuno può ancora dare». L’affermazione del cardinale va considerata con serietà perché pone l’accento sull’idea della vita come relazione. Idea che non è, certo, esclusiva della cultura cattolica, che appartiene a non credenti e credenti e che si ritrova, per esempio, in alcune splendide pagine di Emmanuel Lévinas: «l’esistente acquista significato solo in relazione all’Altro». L’esatto contrario di una concezione nichilista e privatistica del fine vita, troppo spesso rimproverata con superficialità ai laici. Ma, con tutto il rispetto verso l’autorità morale del cardinale Bassetti, il concetto che ne fa derivare – la vita come dovere – mi sembra debole, perché trascura la centralità ineludibile del soggetto, che, in questo caso, è colui che soffre: il più meritevole della massima tutela. Il dovere non può essere inteso solo come obbligazione verso l’altro, fino a ignorare il rispetto di sé. Il paziente affetto da patologie irreversibili ha un dovere verso se stesso: quello di sottrarsi a dolori non lenibili e a

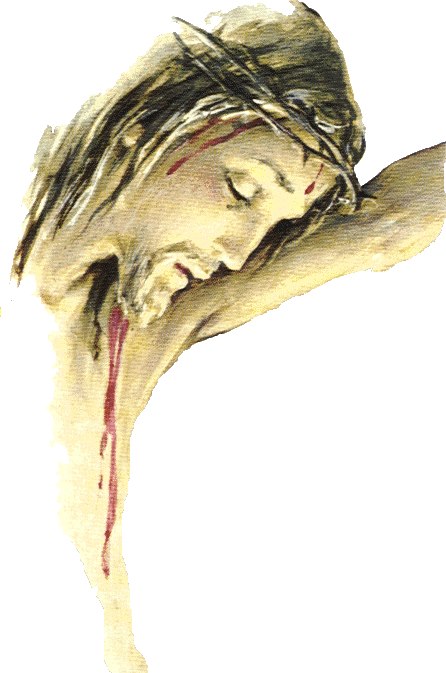

un’ulteriore decadenza del corpo e dello spirito. La sopravvivenza non accompagnata da esperienza, relazione e scambio, può non considerarsi vita. Accettare questo degrado per una sorta di responsabilità altruistica assomiglia troppo a una condanna. E quel dovere appare piuttosto come un atto di ubbidienza verso un’autorità esterna, che vale, ovviamente, solo per coloro che credono che un’autorità esterna di natura escatologica esista e sovradetermini le nostre vite. Qui si torna all’assunto che ispira la dottrina e la morale cattolica in materia: la vita è un dono di Dio e solo Dio può disporre di essa. Ma è stato proprio un autorevole esponente di quella stessa cultura (Vittorio Possenti) a evidenziare come, se così fosse, si tratterebbe della singolare anomalia di un dono che resta proprietà del donatore. D’altra parte, quel che risulta improprio è il ricorso al termine “egoismo”: ciò che sembra chiedersi al paziente è una sorta di eroismo e una vocazione al martirio che presuppongono qualcosa di super-umano. Mentre la misericordia, che è virtù non solo cristiana, di fronte a un corpo umiliato da dolori intollerabili chiede che quei dolori siano fatti cessare e che quel corpo trovi linimento e riposo. Eppure è proprio questo a costituire il grande rimosso della discussione pubblica e perfino della sensibilità quotidiana: la sofferenza del malato, quella che urla senza trovare ristoro. Per dirla, con un verso del filosofo cattolico Eugenio Mazzarella, il dolore sentito «dall’altra parte del muro ogni notte