HOMELESS

(Wlodek Goldkorn)

Nel mondo i senza tetto sono cento milioni. In Italia cinquantamila. Un fotografo per anni li ha ritratti. Dappertutto. E ha colto il sacro che è in loro. Il suo lavoro in mostra a Roma

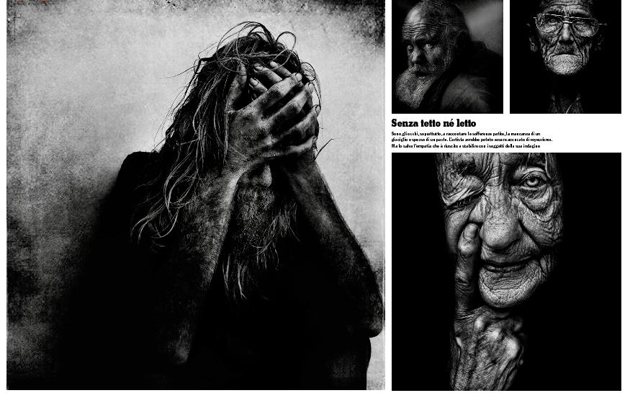

A parlare sono gli occhi, gli sguardi di coloro che ha fotografato Lee Jeffries, nella sua serie di ritratti degli homeless, dei senza casa. Sono immagini che non necessitano di molte parole: e che saranno in mostra, in anteprima mondiale, al Museo di Roma a Trastevere, a partire dal 19 ottobre (twitter.com/Lee Jeffries). Jeffries l’autore, o forse co-autore, perché i soggetti dei suoi ritratti sono partecipi all’opera, è un inglese di Manchester, ha 41 anni, ed è stato per vari anni in giro per le strade di Londra, Parigi, New York, Miami, Las Vegas e anche di Roma. Era alla«ricerca di un incontro», dice nel breve testo scritto per il catalogo della mostra.

Voleva entrare in contatto con uomini e donne che in strada vivono ogni giorno e ogni notte perché non hanno né tetto né letto; i senza fissa dimora li chiamiamo nel gergo burocratico. La sua intenzione non era tanto quella di documentare un fenomeno sociale, quanto stabilire un rapporto che durasse nel tempo, attraverso l’immagine impressa dalla camera. Ha finito per creare intimità, con le persone ritratte. Basta vedere le immagini: i protagonisti della sua opera si danno con estrema generosità; come ci si affida a un amico, fratello, amante. L’artista tuttavia non ha voluto fornire né i nomi delle persone né raccontare i luoghi e le circostanze in cui le ha fotografate. Non perché i senza casa, “i barboni”, si assomiglino tutti. Al contrario, l’ipotesi di Jeffries, un’ipotesi che ogni spettatore può verificare, è questa: i volti degli homeless sono segnati da elementi di santità. E sono i corpi non le parole a raccontare le pene patite.

Detto così, può sembrare una teoria sentimentale, new age, da sazi signori facili a commuoversi di fronte alla sofferenza: basta sia sofferenza altrui. Verrebbe naturale muovergli l’accusa di voyeurismo: spesso ai fotografi si rimprovera questo peccato. Ad assolvere Jeffries da ogni presunta colpa e, anzi, far ammirare la sua opera, è, come si è detto, il centro della sua narrazione, gli occhi appunto (perfino gli occhi ciechi, ma espressivi del ragazzo a pagina 82). Infatti, Jeffries sembra aver capito che gli occhi servono non solo a guardare, ma anche a essere guardati, a svelare i segreti; sono gli occhi a raccontare le nostre gioie, tristezze, speranze, sogni. Si dice, a ragione, che gli occhi sono lo specchio dell’anima. Ma l’anima cosa è? Secondo la geniale intuizione del filosofo Franz Rosenzweig, l’anima non è altro che la luce di dio in ciascuno di noi. Ecco spiegato il tentativo di Jeffries: fotografare l’anima; cogliere la luce divina che emanano (quando ne sono capaci) gli umani. Più prosaicamente, il fotografo tenta di compiere un’operazione simile a quella che guida ogni artista: si immedesima nell’oggetto del racconto, cerca di provare le sue stesse emozioni, per dar loro una forma. Un procedimento che i grandi scrittori e narratori chiamano empatia. O se vogliamo: il fotografo si dà il compito di rubare l’anima del soggetto protagonista del suo lavoro; gli antropologi sanno che esistono popolazioni e tribù che per questo motivo rifiutano di farsi fotografare.

Dice Jeffries: «La sofferenza e la spiritualità sono sinonimi. Il mio scopo è far appello al senso di fede e all’umanità degli spettatori». La stessa frase può essere detta, laicamente, così: siamo tutti vagabondi sulla Terra e l’esperienza del lasciare la casa paterna per andare a esplorare strade ignote è l’essenza di ogni narrazione; i miti in fondo di questo parlano. È un vagabondo che sfida il destino Ulisse; lo è Abramo che lascia la sua dimora in Mesopotamia per seguire la voce divina. Ed è vagabondo il folle don Chisciotte nella ricerca della gloria e del riscatto. Cervantes non raccontò solo il nobile avventuriero: dalla sua penna sono uscite narrazioni di picari veri, reietti, marginali che vagavano per le strade di Spagna. E siamo tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, periodo in cui comincia a darsi forma la modernità con il suo impellente bisogno di ordine e razionalità e con il conseguente rifiuto degli esseri umani considerati superflui, disadattati al lavoro e alla quotidiana disciplina. È il periodo in cui “le corti dei miracoli”, gli assembramenti di coloro che non possiedono altro che la loro nuda vita e i loro corpi, magari deformati dalle malattie, dipinti meravigliosamente qualche anno prima (come se fossero a futura memoria) da Peter Bruegel, vengono soppressi d’autorità. Caravaggio, ancora saprà usare i volti dei marginali per dare forma ai santi (e la poetica di Jeffreis vi assomiglia). Poi su quel mondo cadrà la scure della Ragione.

Racconta lo storico polacco Bronislaw Geremek che alla vita dei vagabondi e dei marginali ha dedicato la carriera di studioso (in italiano con Laterza), come nel Seicento, a Parigi, capitale emergente del mondo della Ragione, appunto, viene sancito il divieto di accattonaggio. I senza casa sono rinchiusi negli “Ospedali dei poveri”. Sveglia all’alba, lavoro pesante, poco cibo, gli uomini separati dalle donne e chi non produce non mangia. In altre parole: con la Razionalità (Spinoza in quel periodo separa la filosofia dalla teologia e il mito dalla storia) nasce il modello qualche secolo più tardi conosciuto come Lager. È un modello che non prevede spazi per coloro che rifiutano l’equazione tra lavoro e felicità. E c’è chi vede negli “Ospedali dei poveri”, il prototipo della fabbrica industriale.

C’è un bellissimo e poco frequentato libro di Jack London, “Il popolo degli abissi” (Robin edizioni) che richiama le foto di Jeffries. E che testimonia come il regno della Razionalità, che a parole tenderebbe ad abolire la marginalità e la follia, in realtà le moltiplica. A partire dai poveri e dai senza casa, appunto. Lo scrittore americano, nel 1902, andò a vivere per qualche mese a East End a Londra; quartiere dei miserabili, dei pazzi, degli homeless. Il suo racconto è integrato da decine di foto: bambini che dormono sulle panche, poveri sotto la neve nei giardini pubblici, venditori di stracci. Aveva il dono dell’empatia London, come pochi scrittori prima e dopo di lui. Ecco, nel libro usa espresioni strane: «Ho visto cose che avrei preferito non vedere»; «una donna che non assomigliava più a un essere umano». E anche «sono cose inenarrabili». Ebbene, con 40 anni di anticipo, London adopera, come toccato da una premonizione, gli stessi termini che verranno usati di fronte alla necessità di narrare la Shoah. Il limite dell’indicibile si era spostato più in là dai tempi di London. Ma, l’intuizione è di Zygmunt Bauman, chi cerca di eliminare marginalità, non solo la moltiplica, finisce per sterminare le masse di presunti marginali.

Rimane il fatto che gli homeless vivono tra di noi. I dati globali parlano di cento milioni di persone, ma sono difficili da verificare. In Italia, secondo Istat e Caritas i senza fissa dimora sono oltre 50 mila. Sei su dieci si trovano in questa condizione perché hanno perso il lavoro. Più precisi i dati della Fondazione De Benedetti che riguardano la sola Milano. Nella metropoli del Nord i senza casa sono oltre 2.600. Il 72 per cento dorme in strada. Nove su dieci ha esperienze di lavoro. Hanno fiducia solo negli assistenti sociali e un po’ nel Comune. In altre parole: sono il risultato del crollo di quel modello che prevedeva la fabbrica come centro della vita e il lavoro come strumento della crescita personale.

La deindustrializzazione ha finito per far tornare nelle nostre strade i vagabondi, le Madri Coraggio, descritte nel Seicento in Germania da Grimmelshausen da cui Brecht ha tratto il suo celebre dramma; donne disposte a tutto perché hanno perso tutto. Ma poi, guardiamo le foto di Jeffries. Forse ha ragione lui; forse la sofferenza va insieme con la spiritualità, e basti pensare all’emozione che suscita anche in non credenti il corpo nudo di Cristo sulla croce (e Gesù era un vagabondo) o i corpi dei santoni indiani sulle rive del Gange a Benares; oppure basta ascoltare quel poeta che alla stazione Santa Maria Novella di Firenze la sera recita versi bellissimi, mescolati con terribili improperi in spagnolo.